以前の記事でもご紹介した「今さら聞けないIPAとHazy IPAの違いって何!?」でも、紹介した近ごろクラフトビールのシーンでよく目にする NEIPA(New England IPA) や Hazy IPA 。グラスに注ぐとオレンジジュースみたいに濁っていて、香りも味わいもフルーティー。「苦くないIPA」として人気が広がっています。クラフトビールを長年飲んでいる方にとっては当たり前の濁っているビールですが、今年発売したヤッホーブルーイングさんの「有頂天エイリアンズ」が、遂にコンビニで全国の発売もあってHazy IPAがどんどん一般的なビールになってきているので紐解いてみましょう!

でも、NEIPAとかHazy IPAって表記をよく見るんだけどいったい何が違うんだろう?同じように見えるけど、呼び方が違う理由があるのか。今回はそんな疑問に答える形で、歴史や特徴、そして味わいの違いを紐解いて整理してみましょう。

NEIPAとは?ニューイングランド生まれの新しいIPA

NEIPAはその名の通り、アメリカ東海岸のニューイングランド地方で生まれたIPAスタイルです。その象徴的なビールが誕生したのは、2003年にバーモント州のブルワリー「The Alchemist」から登場した Heady Topper。

当時主流だったWest Coast IPAは、透き通った見た目と強烈な苦味が売りだったのに対して、NEIPAはあえて逆の方向に舵を切ったビールでした。グラスに注ぐと霞がかかったように濁っていて、香りはマンゴーやオレンジ、パイナップルを思わせるジューシーさ。苦味はあるけれど控えめで、むしろホップの香りと果実感が前面に押し出されているフルーティーなビール。

外観:霞がかった濁り

香り:マンゴーやオレンジ、パイナップルを思わせるジューシーさ

味わい:苦味は抑えめで、ホップ由来の果実感が強調される

つまりNEIPAは「IPAの新しい形」として登場したスタイルになります。苦味だけがIPAじゃないんだ、という新しい価値観を示した存在が誕生した瞬間でした。

Hazy IPAとは?世界に広がった霞んだIPA

それではHazy IPAとは!?という事ですが、NEIPAに由来しつつもより広い意味を持つ呼び方になります。「Hazy=霞んだ」という言葉が示す通り、濁った見た目とジューシーさを備えたIPA全般を指しています。

NEIPAのように「ニューイングランド発祥」という地域性には縛られず、アメリカ西海岸でも、ヨーロッパでも、日本でも、同じような霞んだIPAを造ればそれはHazy IPAと呼ばれる。つまりHazy IPAは、NEIPAのスタイルを世界に広めるための一般化したラベルといえる。

特徴は、NEIPA以上に苦味を抑えてフルーティーさを前面に出す傾向が強いこと。マンゴーやパイナップルはもちろん、ブルワリーによってはベリーや白ブドウのようなニュアンスを持たせることもある。まさに「ジュースっぽいビール」という表現がぴったりですね。

NEIPAとHazy IPAの違いを整理

ここで両者を比べてみると、違いがいくつか見えてきます。

まず発祥の背景。NEIPAはニューイングランド地方という土地に根ざしたスタイル名で、歴史的にも前述「Heady Topper」をはじめとするブルワリーが起点になっています。それに対してHazy IPAは、同じような特徴を持つIPAを地域に関係なく包括する呼び名で、言い換えればNEIPAが元祖であり、Hazy IPAはその進化版であり広義の表現になります。

次に味わいですが。NEIPAはIPAとしての骨格を残していて、苦味をある程度感じられるのが特徴です。その上で柑橘やトロピカルフルーツのようなジューシーな香りが広がり、飲みごたえがしっかりしていると言えます。一方のHazy IPAは苦味がさらに穏やかで、果汁感が前面に出ています。マンゴーやオレンジに加え、ブルワリー次第ではベリーや白ブドウ、メロンのようなフレーバーまで感じられることがあり、飲みやすさが一段と増しているのが特徴となります。

| 項目 | NEIPA | Hazy IPA |

|---|---|---|

| 発祥 | ニューイングランド地方 | 地域性なし(世界に拡大) |

| 歴史 | Heady Topperに代表される元祖 | NEIPAの特徴を一般化した進化系 |

| 味わい | IPAらしい苦味をある程度残す | 苦味をより抑え、フルーティーさ重視 |

| イメージ | 「IPAらしさ+濁り」 | 「ジュース感強めの濁り」 |

ちなみに、NEIPAは地域性と歴史に根ざしたスタイル名であり、Hazy IPAは「濁っていてジューシー」という特徴を直感的に伝えるための機能的な呼称になります。

元祖と進化系の関係

飲み手の感覚としてよく言われるのが、

- 「NEIPAは苦味があって濁っている」

- 「Hazy IPAは苦味が少なくフルーティー」

という区分ですが。実際、NEIPAの初期にはIPAらしい苦味をある程度残したものが多く、そう感じるのも歴史から見て自然な流れですね。ただ、NEIPAも従来のIPAと比べればかなり苦味を抑えていて、ジューシーさを前面に出しています。

故に「NEIPAがIPAの新しい形として登場し、それがさらに進化して苦味レスでジュース感を極めたのがHazy IPA」という流れで理解するとスッキリしますね。初心者に説明するなら、NEIPAはIPAらしさを残した濁りIPA、Hazy IPAはフルーティーさ全開の濁りIPAと伝えるのがわかりやすくなります。

NEIPAはニューイングランド地方で誕生した「元祖の濁りIPA」で、IPAとしての苦味をある程度残しながらジューシーさを強調したスタイル。

Hazy IPAはその特徴を広く一般化した「進化系の濁りIPA」で、苦味が抑えられ、フルーティーで飲みやすい味わいに寄せられている。

つまり、NEIPAが“始まりのスタイル”であり、Hazy IPAは“世界に広がった呼び方”になりますかね。両者はまったく別物というよりも、親子関係のようなスタイルの流れで理解するのが正しいのではないでしょうか?

クラフトビール初心者には「NEIPA=IPAらしい苦味もある濁り」「Hazy IPA=ジュース感強めで飲みやすい濁り」と説明するとすっと伝わるはず。

スタイル名の付け方と実情

ただし、ここまでNEIPAとHazy IPAの違いや歴史的な背景を整理してましたが、正直なところ、スタイルの呼び方を最終的に決めるのはブルワリーです。クラフトビールの世界には明確なルールブックがあるわけではなく、BJCP(ビアジャッジ認定プログラム)のようなスタイルガイドは存在するものの、それはあくまで「審査用の目安」に過ぎません。

また、実際の現場では「これはNEIPAっぽいけど、うちはHazy IPAとしてリリースする」といった具合に、ブルワリーの判断で名前が付けられている。背景には地域性やマーケティング戦略、そして単純に「うちの解釈ではこうだ」という考え方があります。

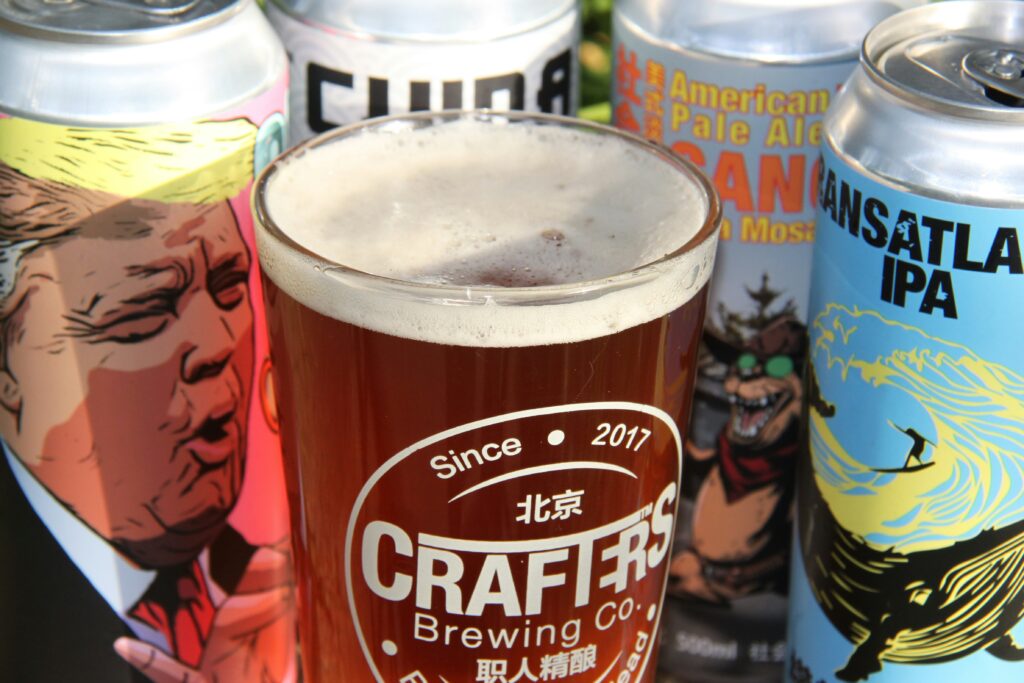

例えば、アメリカ東海岸のブルワリーなら自信を持って「NEIPA」と名乗るケースが多いけど、同じようなレシピを西海岸や日本で造った場合は「Hazy IPA」と呼ぶ方が一般的です。逆に日本のブルワリーの中には「ニューイングランドIPA」と書いてあえてオリジンを強調するところもあるし、海外市場向けに「Juicy IPA」と名前を変えて売り出すこともあります。また、「DIPA」としか書いてないけど濁っている等様々です。

つまり、スタイルの違いは教科書的に整理すればある程度説明できるけれど、実際にはブルワリーごとの自由な解釈とブランディングの結果として名前が付けられているのが現実です。故に、「NEIPAとHazy IPAは必ずこう違う」と断言するのは難しいし、むしろその曖昧さや多様性こそがクラフトビールの面白さでもありますね。勿論この考え方自体も批判の対象になるかもしれませんが。まぁ、美味ければいいんじゃない?と個人的には思っています。